2002.9.17 不破 洋

9月14日(土)午前9時20分に『目で見る「がん」展』~診断・治療の最前線~

と題して開会されました。この日は診察がありましたので、翌・15日(日)に見に行

きました。

私は大阪・守口市の関西医大を昭和45年に卒業して、多少大阪には馴染み

がありましたが、さすが大阪でも、南端の「長居」には縁遠く、『長居国際サッカー競

技場』の存在は知っていましたが、訪れて少なからずカルチャーショックを受けました。

新大阪から、地下鉄・御堂筋線に乗って30分。長居の三番出口を出ると、そこは、

長居公園の南端でした。公園は目の前ですが、目的の『ネイチャーホール』は、公

園内を10~15分歩いて行くことになります。

(長居公園案内看板)

(公園内の『目で見る「がん」展』会場案内掲示板)

競技場の右奥の静かな、緑に包まれたところに、レンガ色のアスファルト遊歩道

が続き、路の両側には、季節の花がいっぱいでした。

(下の写真は、百日紅。左・濃紫色、右は通常のピンク色)

大阪私立自然史博物館の隣の、「花と緑と自然の情報センター」の二階『ネイチ

ャーホール』で、『目で見る「がん」展』は開催されていました

さらに奥には、大阪私立自然史博物館がありましたが、こちらとは別の館で、入り

口も全く別の「花と緑と自然の情報センター」の方でした。

(下の写真は、「花と緑と自然の情報センター」入り口の案内掲示板)

(下の写真は、「花と緑と自然の情報センター」入り口の正門)

(下の写真は、「花と緑と自然の情報センター」正面全景)

(下の写真は、「花と緑と自然の情報センター」入り口)

入り口わ入ると、一階は各種タッチパネル式のパソコンがたくさんあり、ほぼ中央の

階段を上ると、左側に『目で見る「がん」展』の展覧会場がありました。

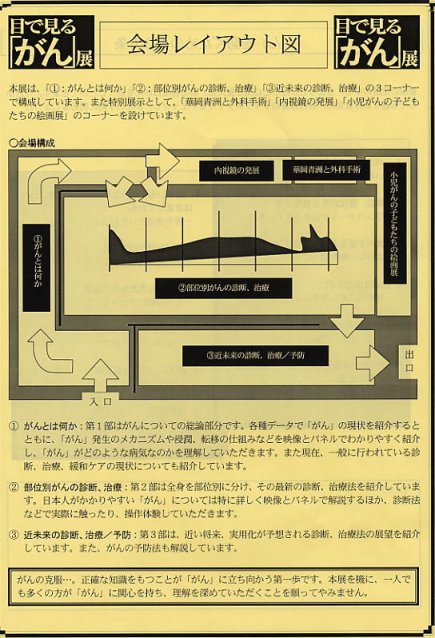

東京の時は人体を模した壁がありましたが、大阪展では壁がなくなり、かなり開放

的で、それでも、頭から足まで臓器別ブースに分かれて各種臓器ガンが、一般市

民にも分かりやすく配置されていました。

(会場レイアウト図)

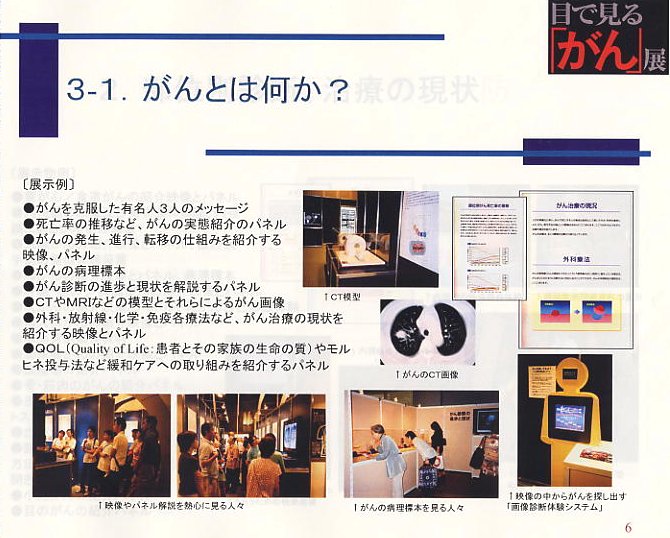

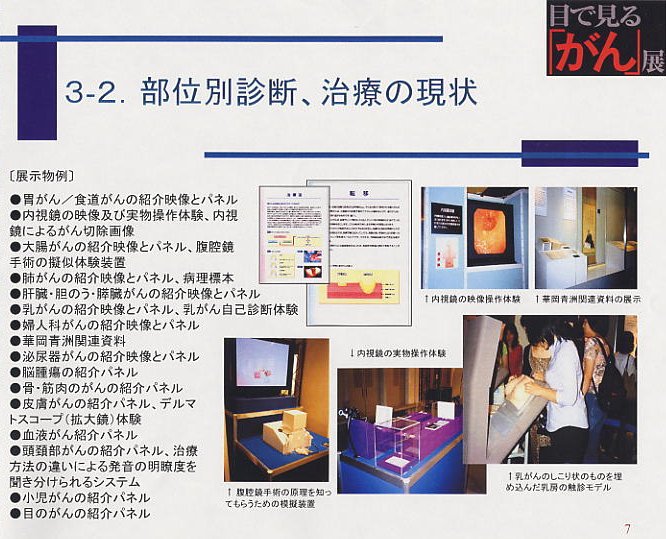

今回の特徴は、各ブースに数台のパソコンが置かれていて、さらにきめこまやか

な説明と画像による三次元画像や内視鏡像、さらに実際臨床で使われている内視

鏡( 気管支鏡や胃内視鏡 )が実際に手にとって操作できるコーナーや胃電子内

視鏡を使って、ポリープの生検操作の模擬体験コーナーなどが設けられていたこと

でした。

(各種ブースの見学者と模擬体験コーナーやビデオ説明など)

(各種ブースと乳がん触診模擬体験コーナーなど)

(各種ブースの前でパソコンを使って、展示されている「資料の内容」を調べる見学者 )

また、大阪府立成人病センターや大阪市大腫瘍外科の先生方の協力で、プラズマ

テレビで、各種臓器別のガン手術や治療法の説明が3分から4分にまとめられて放映

されていました。ここも、ほとんどのビデオ・コーナーで足を止めて来館者が熱心に見

ておられました。

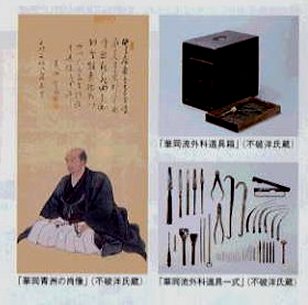

華岡青洲のコーナーでは、不破家以外に、大阪の華岡青洲研究家の大変貴重な、

今まで公開されたことのない資料が展示されていました。

この資料は、華岡青洲研究者にとっては必見のコーナーです。

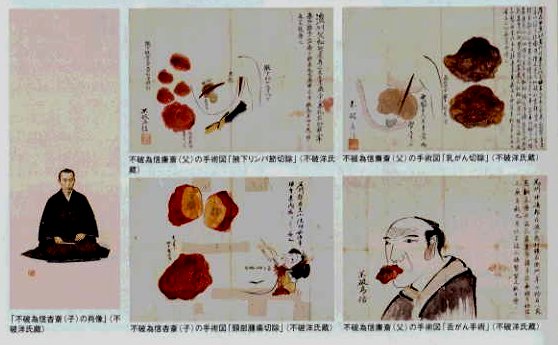

不破為信親子二代のコーナーには、パソコン2台が設置してあり、華岡青洲の手術

絵図の中の、「包帯法」の絵図や不破為信廉斎の19歳の時、和歌山の華岡青洲の

春林軒で、青洲の手術絵図を写本した絵図も同時に展覧してあり、その絵図の内容

をパソコンでスライドショーにして、公開されていました。これも、新しい企画でした。

ここで驚いたのは、ほんの2~3年前なら、パソコンが置いてあっても、ほとんどの人

が触りもしなかったのですが、今回は、どこのブースもマウスを使って、画面操作をし

てドンドン使いこなしておられたのには、驚きました。

情報化時代は、確実に一般市民にも、浸透してきていることを実感しました。

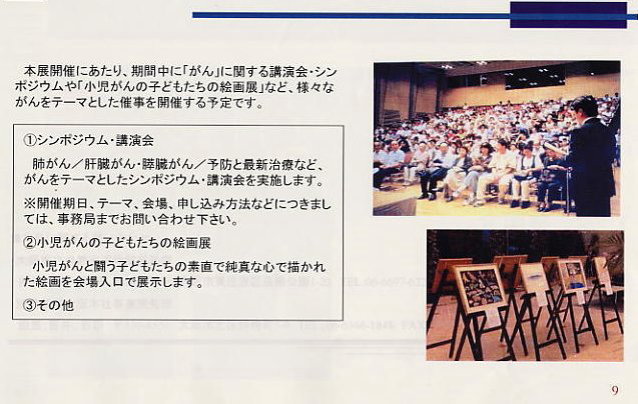

また、今回の企画展では、①~⑤シリーズで、『目で見る「がん」展』の公開講座/

シンポジウムが開催されるのも、特徴的です。

(『目で見る「がん」展』の期間中公開講座/シンポジウムが開催されます)

(公開講座/シンポジウムへの日程表)

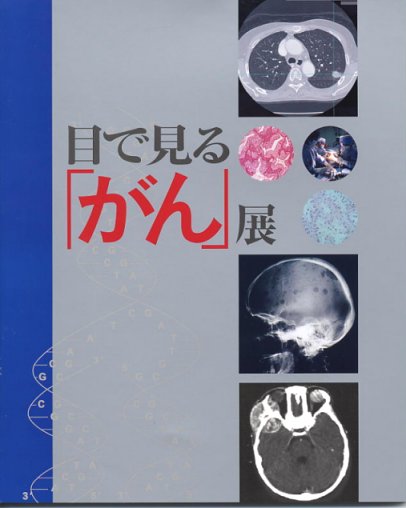

(『目で見る「がん」展』の目録・・・カラー展示資料はもちろん、古代から未来

の医学までが収録されています)

見学の二時間はあっという間に過ぎてしまいました。暑さも和らぎ、秋風の爽やかに吹く長居

を後にして、爽やかな気分で帰途に着きました。 おわり。

なお、ここでの画像資料は読売新聞社が会場で配布されていたものを使用いたしました。